La pequeña cerillera

Era la víspera de Año Nuevo. La nieve caía lenta sobre la ciudad, y por las ventanas se veía brillar la luz, los manteles blancos y las mesas preparadas para la fiesta. En la calle, sin embargo, caminaba una niña descalza. Era muy pobre; llevaba un delantalito lleno de cajitas de cerillas y un manojo en la mano. Todo el día había estado ofreciendo: “¿Quiere usted cerillas? Son buenas, muy buenas”. Pero nadie le había comprado, y el frío le mordía los pies y los dedos como pequeños dientes de hielo. Su ropita era fina y estaba gastada. El viento se colaba por los agujeros de sus mangas y le enrojecía la nariz.

Al salir de casa había llevado unos zuecos enormes que habían sido de su madre, demasiado grandes para sus pies pequeños. Al cruzar la calle, dos carruajes pasaron de prisa; la niña tuvo que apartarse, perdió un zueco, y el otro se lo llevó corriendo un muchacho, riéndose, porque le serviría de cuna para su futuro bebé de trapo. Así que ahora iba completamente descalza, y la nieve y el barro se pegaban a sus plantas azules y rojas.

No se atrevía a volver a casa. No había vendido ni una sola cerilla, y temía que su padre se enfadara con ella. Además, allí hacía casi el mismo frío: vivían bajo un techo con grandes rendijas por donde silbaba el viento, aunque hubieran puesto trapos para taparlas. Se acurrucó en un rincón, entre dos casas, uno un poco más adelantado que el otro, y se hizo un ovillo. La noche era larga y la calle estaba silenciosa, salvo por el crujido de la nieve.

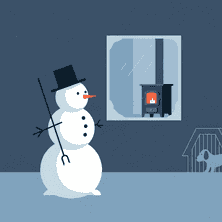

Tenía tanto frío… Si encendiera una cerilla, se calentaría un poquito. Sacó una del paquete y la frotó contra la pared. “¡Chas!” La llama ardió brillante, como una pequeña vela. Qué luz tan cálida, qué resplandor tan dorado. Le pareció que estaba sentada frente a una gran estufa de hierro con patas de latón, con el fuego dentro crepitando alegre. Estiró los pies para sentir aquel calor imaginado. Pero la cerilla se consumió, y la estufa desapareció. Solo quedó la pared húmeda y la noche.

Encendió otra cerilla. La pared se volvió transparente, como una cortina de humo, y pudo ver dentro de una sala. Sobre la mesa había un mantel blanco, platos de porcelana y un ganso asado que humeaba, relleno de manzanas y ciruelas. ¡Olía tan bien! El ganso, en su sueño de hambre, saltó del plato con el cuchillo y el tenedor clavados en el lomo y fue caminando directamente hacia ella, como si quisiera darle un pedazo. La niña sonrió y alargó las manos. Pero la cerilla se apagó; ya no había mesa ni ganso, solo el frío y la pared áspera del callejón.

Frotó una tercera cerilla. Ahora vio un enorme árbol de Navidad, más alto y más hermoso que el que había visto en la plaza. Miles de velitas ardían en sus ramas verdes, y bolas de colores, cintas y juguetes brillaban como estrellas. La niña levantó los brazos hacia aquellas luces. Entonces la cerilla se apagó. Las luces del árbol subieron, subieron, y se convirtieron en verdaderas estrellas del cielo. Una de ellas cayó dejando una raya de fuego. “Alguien ha muerto”, susurró la niña, recordando lo que le decía su abuelita: “Cuando cae una estrella, un alma sube al cielo”.

Para no sentirse tan sola, la niña encendió otra cerilla. Y en el resplandor apareció su abuelita, tan dulce y tan buena, la única persona que la había querido de verdad. No estaba fría ni pobre; irradiaba calidez y alegría. “Abuelita”, dijo la niña, “llévame contigo. No me dejes aquí. Sé que, en cuanto se apague la cerilla, te irás”. Temiendo perderla, encendió con prisa una cerilla tras otra, hasta que todo el paquete ardió con una luz más clara que el día. La abuela la tomó en sus brazos. “Vendrás conmigo a un lugar donde no hay hambre ni frío ni lágrimas”, susurró.

Y, elevándose juntas en la claridad de aquellas llamas, subieron muy alto, más allá de la nieve, por encima de los tejados, hacia un sitio luminoso y amable. Cuando llegó la mañana de Año Nuevo, la gente encontró a la pequeña cerillera en el rincón, apoyada contra la pared. Tenía las mejillas encendidas y una suave sonrisa, y en su mano había un manojo de cerillas casi consumidas. “Seguramente quiso calentarse”, decían. Nadie sabía las cosas hermosas que ella había visto, ni que se había ido con su abuelita al cielo, al lugar donde no hay frío, ni hambre, ni miedo, solo luz y paz.