El rey Barba de Tordo

Había una vez un rey que tenía una hija tan bella como la luna… y tan orgullosa como una torre. La princesa rechazaba a todos los pretendientes que llegaban al palacio. Uno era demasiado alto, otro demasiado bajo, este tenía la nariz larga, aquel caminaba raro. A todos les encontraba un defecto y se burlaba sin piedad.

Un día, llegó al palacio un rey joven, elegante y amable. Tenía la barba fina y puntiaguda. La princesa, al verlo, hizo una mueca y dijo riéndose delante de todos:

—¡Miren esa barbita! Parece el pico de un tordo. ¡Ja! ¡Rey Barba de Tordo!

El rey, padre de la princesa, se enfadó muchísimo. Dio un golpe en el brazo del trono y exclamó:

—Tu burla ha ido demasiado lejos. ¡Has humillado a hombres buenos! Juro que te casarás con el primer mendigo que cruce mi puerta.

Poco después, se oyó una canción bajo las ventanas. Era un músico pobre con su violín. El rey lo mandó llamar y, aunque la princesa lloró y suplicó, la casaron con aquel mendigo. Sin más joyas que una cinta en el cabello, la joven salió del palacio detrás de su nuevo esposo.

—Ya no soy una princesa —pensó, con el corazón apretado—. ¿Qué será de mí?

Caminaron y caminaron. Pasaron junto a un bosque frondoso.

—¿De quién es ese bosque tan hermoso? —preguntó ella, incapaz de callar.

—De un rey llamado Barba de Tordo —respondió el músico—. Si te hubieras casado con él, sería tuyo.

Siguieron y cruzaron un prado dorado, con vacas que parecían nubes.

—¿Y ese prado?

—Del rey Barba de Tordo. Si te hubieras casado con él, sería tuyo.

Desde una colina vieron una ciudad con torres y puentes.

—¿Y esa ciudad?

—Del rey Barba de Tordo. Si te hubieras casado con él, sería tuya.

A cada respuesta, la princesa sentía una aguja en el corazón y callaba.

Por fin llegaron a una cabaña pequeña, inclinada como si tuviera sueño.

—Esta es nuestra casa —dijo el músico—. Aquí no hay sirvientes. Tendrás que aprender.

La princesa intentó barrer, pero la escoba no obedecía. Intentó encender el fuego, pero ahogó las llamas con demasiada ceniza. Cortó pan demasiado grueso, coció sopa demasiado salada. Cada día estaba más cansada, y su orgullo se encogía como una flor sin agua.

—Debes ganar unas monedas —le dijo su esposo—. ¿Sabes tejer o hilar?

Ella se sentó a la rueca, pero el hilo se enredó como una telaraña loca. Probó a tejer, pero el telar cantó un quejido y se quedó mudo.

—Entonces venderás cerámica en el mercado —propuso el músico.

Colocaron una mesa en la plaza con platos y jarras brillantes. Al principio, a la princesa le gustó saludar a la gente, sonreír, contar lo bien que cocerían la leche en aquellas jarras. Pronto, sus manos aprendieron a dar cambio y sus palabras se volvieron suaves.

Pero de repente, un jinete borracho pasó al galope. El caballo se desvió y ¡cataplum! La mesa se volcó, los platos se hicieron añicos, las jarras se rompieron como cáscaras de huevo. La princesa se quedó blanca como la harina.

—Estoy perdida —sollozó—. ¿Cómo pagaremos esto?

El músico meneó la cabeza con tristeza, pero sin dureza.

—Ya ves que la vida no es tan fácil cuando uno se burla… No te preocupes, encontraremos otra manera.

Fueron al gran palacio de la ciudad y pidieron trabajo. La princesa consiguió ser ayudante de cocina. Desde antes del alba, lavaba verduras, cargaba agua, frotaba ollas y, al final del día, llevaba en sus bolsillos restos de pan para su esposo. De vez en cuando, levantaba la vista hacia las ventanas altas del salón de baile y pensaba en su vida de antes, pero el recuerdo ya no dolía igual: ahora sabía lo que costaba el pan de cada día.

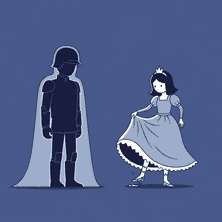

Una noche, el palacio se llenó de música y luz. Había un gran banquete para celebrar la boda del rey. Los cocineros corrían, las campanas sonaban, y la princesa, curiosa, se asomó a una puerta para mirar. Allí, en medio del salón, vio al rey: era el mismo joven de la barba fina, al que ella había llamado Barba de Tordo. Bailaba con gracia y trataba bien a todos.

El corazón de la princesa latió fuerte, como un tambor.

—¡Si no hubiera sido tan orgullosa! —murmuró.

De pronto, el rey la vio. Aunque iba con delantal y mejillas enrojecidas por el calor de las cocinas, no pudo ocultar su antiguo porte. El rey hizo un gesto y la invitó a entrar.

—¿Bailas conmigo? —preguntó con voz amable.

Ella quiso huir, pero sus pies avanzaron. Apenas dieron unos pasos, de sus bolsillos empezaron a caer trozos de pan y pedacitos de pastel al suelo brillante. Los invitados se rieron, no con maldad, sino con sorpresa. La princesa se puso roja como una amapola. Se soltó de las manos del rey y corrió, corrió hasta la cocina, a esconderse tras los sacos de harina.

Allí la encontró el rey. No llevaba corona. Se acercó despacio, con una sonrisa que no hería.

—No temas —dijo—. No quiero avergonzarte. Quiero contarte un secreto.

La princesa alzó los ojos, temblando.

—Yo fui el músico que tocó bajo tu ventana —continuó él—. Yo fui tu esposo mendigo. Preparé este camino para ti: las tareas, las ventas, incluso el jinete que rompió tus jarras. No era para castigarte, sino para ayudarte a descubrir un corazón más humilde. Te amé desde el primer día, pero tu burla me hirió. Aun así, tenía esperanza en ti.

La princesa se cubrió el rostro con las manos.

—He sido orgullosa y cruel —dijo—. He aprendido a fuerza de lágrimas. Si puedes perdonarme, prometo no volver a burlarme de nadie.

El rey Barba de Tordo le tendió la mano.

—Te perdono —respondió—. Y si aceptas, hoy celebraremos nuestra verdadera boda, no en una cabaña triste, sino con alegría sincera.

Cuando la princesa salió de la cocina cogida del brazo del rey, el salón estalló en aplausos. El padre de la princesa estaba allí, con los ojos brillantes de emoción. La música llenó el aire, las lámparas parecían estrellas y el banquete olía a pan recién hecho y a esperanza.

Esa noche, la princesa bailó sin que se le cayera nada de los bolsillos, porque ya no necesitaba esconder pan. Tenía un corazón nuevo. Desde entonces, fue una reina atenta y justa. Escuchaba antes de hablar, miraba con bondad y nunca volvió a burlarse de nadie, ni del más pobre ni del más extraño.

Y el rey Barba de Tordo sonreía a su lado, pues sabía que el orgullo más duro puede ablandarse con paciencia, trabajo y amor verdadero.