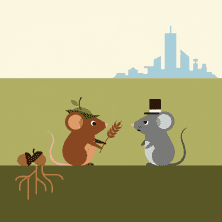

El ratón de ciudad y el ratón de campo

Había una vez dos ratoncitos primos. Uno vivía en el campo. Le gustaban el sol, el olor de la tierra y el silencio entre las hierbas. El otro vivía en la ciudad, en una gran casa llena de habitaciones, alfombras y mesas con migas deliciosas.

Un día, el ratón de ciudad fue a visitar a su primo del campo. El ratón de campo se puso muy contento y le preparó su mejor comida: granitos de trigo, semillas tostadas, una raíz crujiente y agua fresca del arroyo.

—Bienvenido, primo —dijo el ratón de campo—. No es mucho, pero es lo mejor que tengo.

El ratón de ciudad probó un granito, mordisqueó la raíz y frunció el hocico.

—Primo —susurró—, esto es… sencillo. En la ciudad hay queso cremoso, pan blanco y dulces que brillan como estrellas. ¿Por qué comes cosas tan secas?

El ratón de campo sonrió con timidez.

—Porque aquí estoy tranquilo. Nadie me molesta y duermo sin sustos.

El ratón de ciudad movió las patitas, emocionado.

—Ven conmigo a la ciudad. ¡Verás lo que es un banquete de verdad!

El ratón de campo dudó un momento, miró su pradera y a su primo, y aceptó. Caminaron juntos hasta la gran casa donde vivía el ratón de ciudad. Era enorme. Las puertas eran altas, las escaleras parecían montañas y todo olía a pan recién hecho y queso.

—Esperaremos a la noche —explicó el ratón de ciudad—. Cuando las personas duermen, la mesa es nuestra.

Cuando llegó la oscuridad, los dos ratoncitos treparon a la gran mesa del comedor. ¡Qué maravilla! Había pedacitos de queso, migas de pastel, uvas jugosas, mantequilla brillante y pan suave. El ratón de campo abrió los ojos como dos botones.

—¡Es maravilloso! —susurró, feliz.

—Come, come —animó el ratón de ciudad—. Aquí siempre hay de todo.

Los dos primos empezaron a saborear los manjares. Pero, de pronto, se oyó un ruido: ¡miau! Un gato apareció sigiloso, con ojos amarillos como dos farolitos.

—¡Corre! —chilló el ratón de ciudad.

Saltaron del plato, bajaron por el mantel y se escondieron en un agujerito de la pared. El corazón del ratón de campo latía muy deprisa. Esperaron en silencio hasta que el gato se alejó.

—Ya pasó —susurró el ratón de ciudad—. Volvamos. Aún queda queso.

Subieron de nuevo a la mesa. El ratón de campo, tembloroso, tomó una miguita. Pero entonces se oyó un portazo. ¡Guau, guau! Un perro corrió por el pasillo, y las personas hablaron en voz alta. Las luces se encendieron.

—¡A esconderse otra vez! —exclamó el ratón de ciudad.

Los primos corrieron a toda prisa y se metieron en un rincón oscuro. El ratón de campo respiró hondo. Sus orejitas seguían temblando.

—Primo —dijo al fin, con voz suave—, te agradezco el banquete. Es delicioso, sí. Pero aquí mi corazón no descansa. Prefiero mis granitos y mis semillas, si puedo comerlas en paz.

El ratón de ciudad inclinó la cabeza. Quería mucho a su primo y entendió su miedo.

—Te acompaño hasta la puerta —respondió—. Eres valiente al elegir lo que te hace bien.

Los ratoncitos se despidieron con un abrazo. El ratón de campo regresó a su pradera, a su pequeño hueco entre las raíces. Al día siguiente, desayunó una semilla, bebió agua fresca y sonrió. Escuchó solo el viento y los pajaritos.

A veces recordaba el queso cremoso y las uvas de la ciudad, pero también recordaba los sustos. Y repetía para sí: “Mejor es un bocado pequeño con calma que un gran banquete con miedo”.