El mono y el gato

En la cocina amplia de una casa antigua, el fuego chisporroteaba dentro de la chimenea. Era una tarde fría, y las brasas rojas brillaban como pequeñas estrellas. Encima de ellas, había castañas escondidas bajo la ceniza, abriéndose poco a poco con un crujido tentador. El aire olía a humo y a algo dulce, y cada chasquido del fuego parecía decir: «Aquí hay un tesoro».

En la alfombra, muy cerca del calor, dormía acurrucado un gato de pelaje suave y ojos de ámbar. Le encantaba el calor y la paz de la cocina. No muy lejos, sentado en el respaldo de una silla, había un mono despierto y curioso, incapaz de quedarse quieto. Sus ojos brillaban con picardía y su cola se movía como un péndulo travieso.

—Mira, amigo —susurró el mono, inclinándose hacia la chimenea—. ¿Hueles eso? Castañas, castañas doradas y brillantes. ¡Qué delicia!

El gato abrió un ojo con pereza. —Mmm… sí, huele bien —murmuró—. Pero están en las brasas. Queman.

El mono sonrió, mostrando los dientes blanquísimos. —Oh, pero tú, que tienes patas finas y elegantes, podrías sacarlas sin problema. Tus uñas son afiladas, tus movimientos, suaves como brisa. Yo, en cambio, soy torpe para ese arte. Nadie empuja las brasas como tú.

El gato se estiró, dudoso. Le gustaba que le dijeran que era hábil. El mono continuó, bajando la voz como si compartiera un secreto:

—Además, eres valiente, ¿no? Yo me escondería si viniera la cocinera, pero tú siempre caminas como un rey, sin miedo. Si sacaras algunas castañas, podríamos compartirlas. Mitad y mitad, por supuesto.

El gato miró el fuego. Escuchó otro chasquido de la cáscara que se abría y tragó saliva. Con cuidado, dio un paso, luego otro, hasta sentir el calor fuerte en los bigotes. Levantó la pata, tanteó la ceniza, y con un golpecito sacó la primera castaña. ¡Ay! Un chisporroteo le quemó la almohadilla. Soltó un maullido y apartó la pata, sacudiéndola con rapidez.

—¡Bravo! —aplaudió el mono, ágil, mientras la castaña rodaba hacia él—. ¡Qué destreza! Mira, se te da de maravilla.

El mono sopló la castaña un segundo y, sin esperar más, se la metió en la boca. Cerró los ojos con placer. —Deliciosa —dijo—. Exactamente como imaginé.

El gato, todavía masajeando su pata con la lengua, dudó. Pero las palabras del mono sonaban como música. Miró otra vez el fuego. —Una más —se dijo—, con más cuidado.

Se acercó, empujó la ceniza con la uña y logró sacar otra castaña, esta vez con un movimiento más rápido. El mono, veloz como un rayo, la atrapó, la sopló y se la comió.

—¡Eres un artista! —celebró—. Nadie, absolutamente nadie, tiene tu talento.

Orgulloso y con el corazón latiendo un poco de emoción y un poco de miedo, el gato siguió sacando castañas: una, dos, tres… Cada vez sentía el calor subir por la pata, la piel sensible reclamar, el humo hacerle lagrimear los ojos. Y cada vez, el mono, que no se acercaba ni un centímetro a las brasas, recogía el botín con una sonrisa satisfecha y lo devoraba sin compartir ni una migaja.

—¿Y mi mitad? —preguntó al fin el gato, jadeando—. Me duele la pata.

—¡Por supuesto, por supuesto! —contestó el mono—. Solo una más y ya repartimos. Esa de ahí parece enorme.

El gato respiró hondo. Dio un último golpe con la garra, y la castaña, todavía negra y caliente, rodó hacia la alfombra. El mono la sopló y la escondió tras su espalda, guiñando un ojo.

En ese mismo instante, se oyó el chirrido de una puerta. La cocinera apareció, con las mangas remangadas y las cejas fruncidas. Vio las marcas de ceniza, las castañas fuera del fuego y al gato con las patas tiznadas. —¡Sinvergüenzas! —exclamó—. ¡Fuera de mi cocina!

El mono saltó al respaldo de la silla y, de allí, a la ventana abierta. Desapareció en un parpadeo. El gato corrió debajo de la mesa, luego hacia el pasillo, con el corazón acelerado y la pata ardiendo. Detrás, la voz de la cocinera retumbó un poco más, pero pronto el ruido se perdió entre los pasillos de la casa.

Más tarde, cuando el sol ya se escondía, el gato se acomodó en el alféizar, lamiéndose la quemadura. El mono apareció sobre la viga, columpiándose con aire contento.

—Gran trabajo hoy —dijo—. Gracias a ti, comimos de lo mejor.

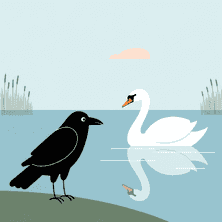

El gato lo miró con ojos entrecerrados. —Tú comiste —corrigió—. Yo saqué las castañas, me quemé, corrí a escondidas y no probé ni una.

El mono se encogió de hombros, como quien no entiende. —La próxima vez, seremos más rápidos —propuso, sonriendo.

El gato bajó la mirada a su pata dolorida. Pensó en las palabras dulces del mono, en el fuego, en cómo se había dejado llevar por la adulación. Por fin, dijo en voz baja, pero firme:

—La próxima vez, el que tenga hambre, que meta su propia mano en las brasas.

Y desde entonces, cada vez que el mono intentaba envolver al gato con halagos, el gato se estiraba al sol, cerraba los ojos y respondía con calma:

—No soy la garra de nadie.

Porque así aprendió que no toda palabra bonita es sincera, y que no conviene dejar que otros usen tu valentía, tus habilidades o tu confianza para beneficio solo suyo.