El cuento de Benjamín Bunny

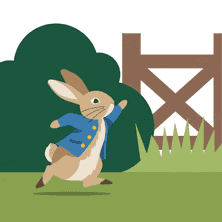

Pedro Conejo estaba triste y un poco resfriado. Había perdido su chaqueta azul y sus zapatitos en el huerto del señor McGregor, donde una vez se metió en un gran lío. Se sentó junto al pino grande, con la nariz húmeda, pensando en su ropa perdida.

Entonces llegó su primo, Benjamín Bunny, con su gorrita puesta y los ojos vivos de curiosidad. Benjamín dijo en voz bajita: “He oído que el señor y la señora McGregor se han ido a la costa. Han dejado la llave del portón bajo una maceta. Podemos entrar, recuperar tu chaqueta y tus zapatitos, y salir muy rápido”.

Pedro dudó. Recordaba el huerto, las coles enormes, las zanahorias tentadoras… y también los sustos. Pero su primo le tomó la patita con decisión. “Yo te acompaño”, dijo Benjamín. “Iremos despacito y atentos”.

Cruzaron el campo hasta el muro del huerto. Benjamín encontró la maceta, empujó con cuidado y ¡ahí estaba la llave! Entre los dos abrieron el portón sin hacer ruido. Dentro olía a tierra, a hojas y a cebollas frescas. No se veía al señor McGregor por ningún lado, pero un gato rayado dormía cerca, con la cola moviéndose como una cuerda.

“Pisemos suave”, susurró Benjamín. Caminaron de puntitas por los senderos. Pasaron las lechugas, las flores y los guisantes. Por fin vieron al espantapájaros, vestido con la chaqueta azul de Pedro y con sus pequeños zapatitos colgando. Pedro sintió un brinquito en el corazón. Con rapidez desató la chaqueta, se la puso, y luego se calzó los zapatitos. ¡Qué alivio!

Benjamín sacó un pañuelo de bolsillo. “Llevemos unas cebollas para mi tía, la mamá de Pedro”, dijo. “Le harán bien para la sopa”. Cortaron unas cebollas grandes y doradas y las metieron en el pañuelo, haciéndole un nudo fuerte para formar un saquito.

Cuando estaban listos para irse, el gato abrió un ojo. Luego el otro. Se estiró, silencioso como una sombra, y caminó hacia ellos. ¡Qué susto! Benjamín y Pedro corrieron y se escondieron bajo una gran cesta que estaba volcada junto a un banco. El gato saltó encima de la cesta y se acurrucó allí, pesado y paciente, con la cola enroscada.

Los primos quedaron atrapados. Escucharon el ronroneo del gato y no se atrevieron a moverse. Pasó un buen rato. El huerto estaba tranquilo: solo el zumbido de una abeja, el crujido de una hoja, y el corazón de Pedro latiendo muy fuerte. Benjamín apretó la patita de su primo. “Tranquilo”, susurró. “Alguien vendrá”.

Y alguien vino. Era el viejo señor Bunny, el papá de Benjamín. Había salido a buscarlos porque conocía demasiado bien las ideas atrevidas de su hijo. Vio al gato sobre la cesta, tomó una varita flexible y, con un “¡fuera, gato!”, le dio unos toquecitos firmes en las orejas. El gato saltó con un maullido ofendido y se fue a otro rincón del huerto.

El viejo señor Bunny levantó la cesta y encontró a los dos conejitos muy quietos, con los bigotes temblando. “A casa, ahora mismo”, dijo. Colgó el saquito de cebollas del brazo, ayudó a Pedro a sacudirse el polvo, y miró a Benjamín con seriedad. Le dio una buena regañina por llevar a su primo al huerto de los McGregor y le hizo prometer que obedecería en adelante.

Salieron por el portón, cerraron con la llave y la dejaron otra vez bajo la maceta. Corrieron por el campo hasta el pino grande. La señora Coneja, mamá de Pedro, los esperaba con el ceño preocupado y los abrazos listos. Se alegró de ver a Pedro con su chaqueta y sus zapatitos. Agradeció las cebollas y preparó una sopita caliente.

Ese día, Pedro descansó con una taza de té de manzanilla y una manta suave. Benjamín se quedó en casa por un tiempo, pensando en la aventura y en la lección aprendida: es valiente ayudar a un primo, pero es más sabio ser cuidadoso y obedecer. Y todos recordaron que el huerto del señor McGregor no es lugar para conejos curiosos.